角质层的屏障作用是对物质被动扩散的阻力作用,是纯粹的物理化学作用,它不依赖于活细胞,不需要能量过程,其依据为:

①屏障阻力在体内和离体时一样皮肤离体后很长时间仍有屏障阻力作用:

②一般服从理化定律;

③在实验室中可将表皮的方向倒置而不影响其弥散结果;

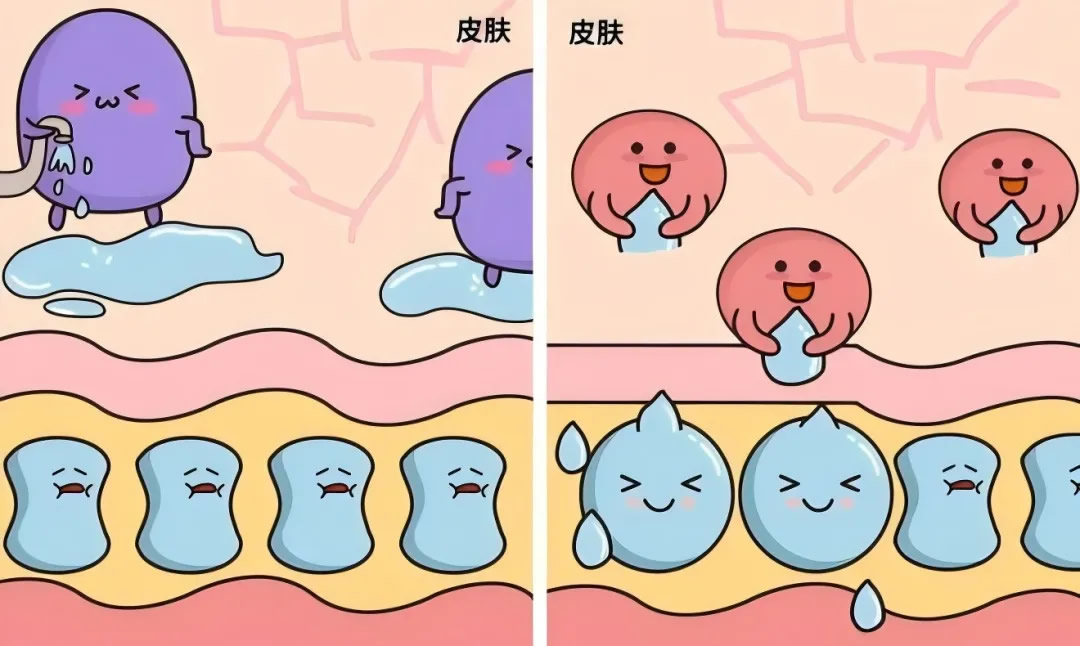

①角质层是高度分化、代谢上不活跃的组织水分经表皮向外渗出是一个被动过程,仅取决于外界湿度,角质层温度、厚度及其完整性。人体的绝大部分外界湿度接近零时,经表皮丧失的水分约为每小时0.25mg/cm2。

01 皮肤渗透速率

低浓度时,单位时间、单位面积内物质的渗透率与其浓度成正比,也即服从Fick 定律。

JS=KmD∆C/δ

式中 JS--单位面积单位时间的渗透量;

Km-物质在角质层和在赋形剂中的分配系数;

D--物质在角质层中的扩散常数;

∆C--物质在角质薄膜(角质层)两侧溶液浓度之差;

δ--角质层厚度。

上述公式假定皮肤角质层是一均匀的渗透屏障,实际上皮肤尚有许多附属器官,即使没有附属器官,角细胞是由角蛋白纤维和间质交替镶嵌而成的,并非均质。

同时皮肤渗透速率与分配系数也有关系。分配系数接近1时经皮吸收最好,

PC=Cs /Cv

式中 PC--分配系数;

Cs--在平衡时物质在角质层的浓度;

Cv--在平衡时物质在赋形剂中的浓度。

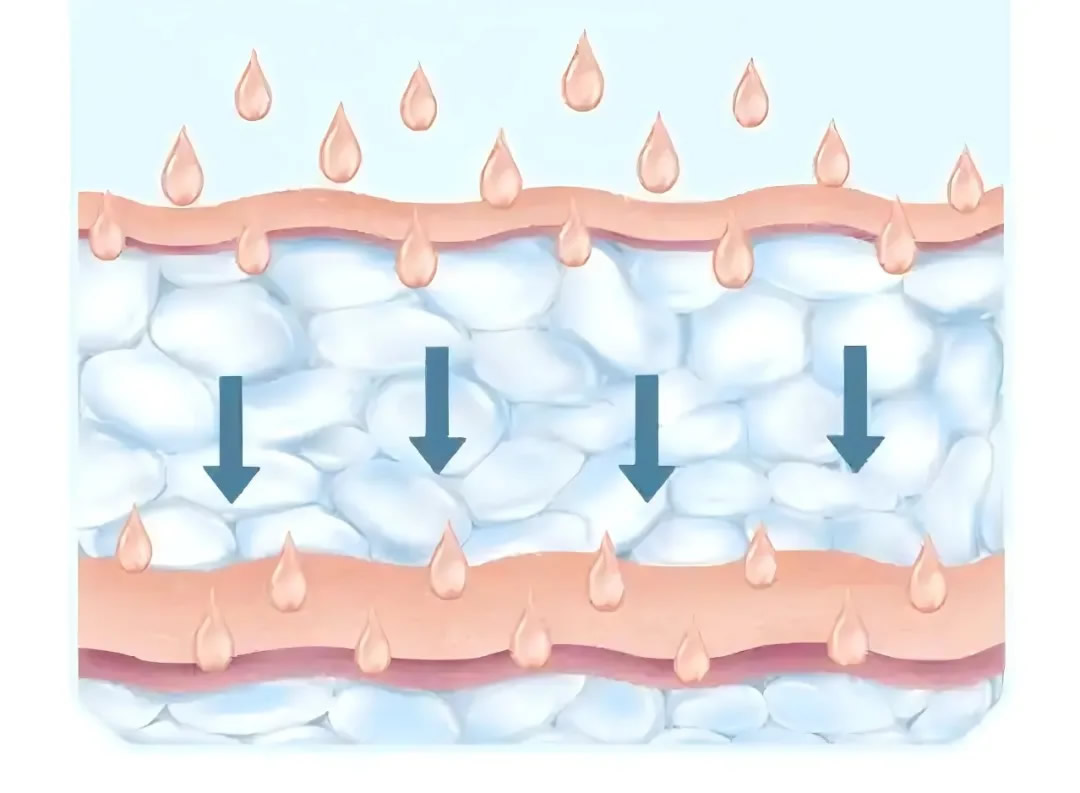

02 皮肤的吸收途径

皮肤主要通过四个途径吸收外界物质,即角质层、毛囊、皮脂腺和汗腺管。

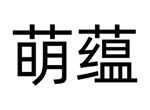

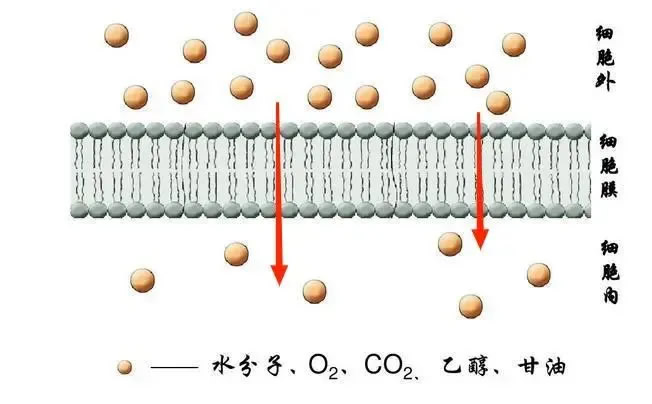

角质层是皮肤吸收的最重要的途径。角质层的物理性质相当稳定,它在皮肤表面形成一个完整的半通透膜,在一定的条件下水分可以自由通过,经过细胞膜进入细胞内。角质层的这种性能除了和组织结构有关外,还与其物理性质有关。有一些物质是通过毛囊、皮脂腺和汗腺管侧壁弥散到真皮中去的,极少数重金属及其化学物质通过这两种途径进人皮肤。皮肤外用的生物大分子,如抗原,主要经细胞内细胞间的路线穿透连续的角质层。此外,附属器包括毛囊、皮脂腺、汗腺也能成为抗原的入口。毛囊和相关结构的存在能帮助大分子进入有活力的皮肤细胞,然后在彩囊里面或其周围表达的蛋白会扩散到周围的皮肤组织及全身血液循环中,产生局部或全身的生物效应。

03 影响皮肤吸收作用的因素

一、生理、病理因素

(1)年龄、性别:关于不同年龄、性别对皮肤吸收能力的影响的资料很少。大多数研究认为婴儿和老年人皮肤比其他年龄组皮肤透皮吸收能力更强。但是目前也有研究显示,新生儿和婴儿的皮肤的透皮吸收能力与其他年龄组相比减少或正常,且无性别差异。

(2)部位:人体全身皮肤的屏障作用并不一致。阴囊最易透入,而面部、前额和手背比躯干、上臂和小腿更易透过水分。手掌皮肤除水分外几乎一切分子均不能透过,这也是接触性皮炎在手掌比手背明显减少的主要原因。有人发现前臂角质层的通透率与跖部及指甲同样厚度的角质层的通透率相同,所以认为各个部位的通透性不同可用角质层厚度不同来解释。

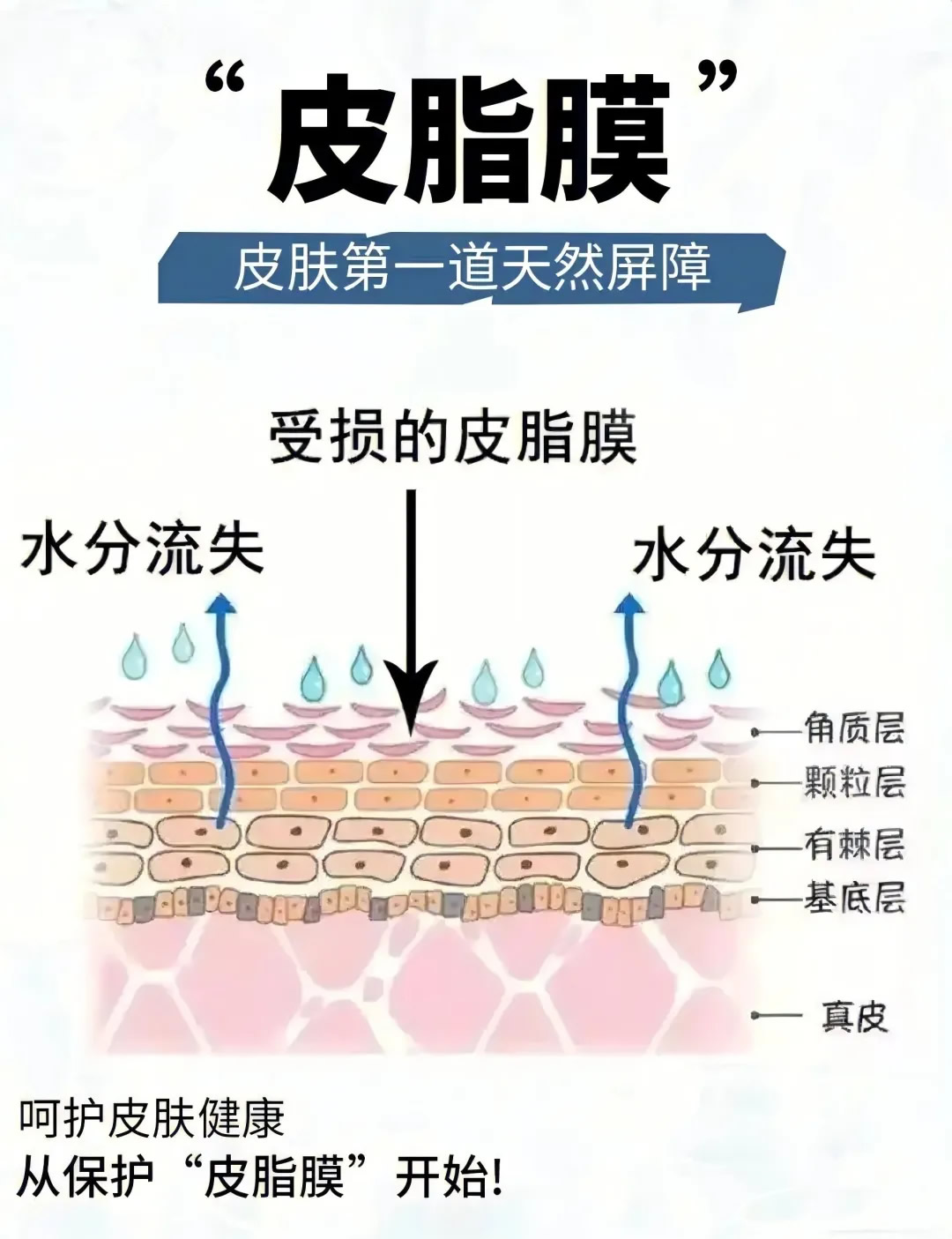

(3)皮脂膜:皮肤表面皮脂膜对阻止皮肤吸收的作用极微,可以忽视。去除皮肤表面脂质后不影响皮肤对水的通透性,使用脂溶剂如酒精和乙醚后,可促使某些化合物更易于被吸收,是因为损及表皮屏障而非单纯去除表皮脂膜之故。

(4)血流变化:当皮肤充血,血流增速时,经过表皮到真皮的物质很快即被移去,所以皮肤表面与深层之间的物质浓度差大,物质易于透入。

(5)屏障损伤与吸收

①物理性创伤:磨损和粘剥后的皮肤易透入,若用胶布将角质层全部粘剥去,水分经皮肤外渗可增加30倍,各种外界分子的渗入也同样加速。

②脱水:水分是角质层成形不可缺少的。若角质层水分含量低于10%,角质层即变脆易裂,肥皂和去污剂易于透入。影响角质层水分下降的因素有:a.湿度,当零点下降时,水分即从皮肤表面蒸发直到角质层表面与外周环境形成新的平衡为止;b.温度,温度低时角质层水分含量也降低,所以寒冷、干燥天气皮肤易开裂;c.若角细胞膜受损,它们的渗透功能受损,即使在良好的环境下水分也可以从细胞中丧失。摩擦或过度接触肥皂、去污剂、脂溶剂也可使细胞膜损伤。细胞膜损伤后,束缚细胞内水分的吸收分子也流到细胞外,使细胞功能不可逆地丧失。

③化学性损伤:损伤性物质如芥子气、酸、碱等伤害屏障细胞,使其通透性增加。用脂溶剂,如乙醚,反复擦皮肤去除皮面脂质,其屏障功能未发生多大变化,但若将离体表皮长期浸于脂溶剂或放在脂溶剂中煮沸,其屏障作用即完全丧失,角细胞膜的这种半透性质取决于它们的脂质含量。

④皮肤疾病:影响角质层的皮肤病可影响其屏障作用。急性红斑和荨麻疹对皮肤的屏障和吸收作用无影响。角化不全的皮肤病,如银屑病和湿疹,使屏障功能减弱,而吸收功能则增强,皮损处水分弥散总是增速,外用的治疗药物在该处也比正常皮肤处更易透入。

二、环境因素

(1)时间:在同一部位测量几个星期,其结果也不一样。因为:①角质层在生长、脱落和不同时间内功能上有差异;②湿度和温度有改变,温度从26℃增至35℃时表皮的水的弥散可增加一倍。

(2)温度:外界温度升高时,皮肤的吸收能力增强,这是由于物质弥散速度加快,物质被不断地移于血液循环中所致。

(3)湿度:当外界湿度升高时,由于角质层内外水分的浓度差减小,影响了皮肤对水分的吸收,因此,对其他物质的吸收能力也降低。如果外界湿度低,甚至使皮肤变得很干燥,即角质层内水分降到10%以下时,则角质层吸收水分的能力明显增强。

三、物质因素

以下几方面因素影响皮肤的吸收能力:

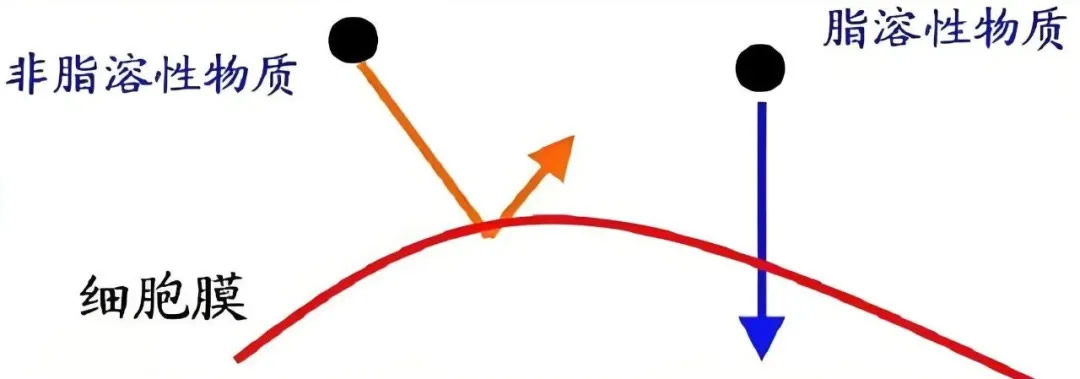

①对脂质和水分的溶解度:表皮的通透性很大程度上是由细胞膜的脂蛋白结构所决定的。脂溶性物质(如酒精、酮等)可透入细胞膜,水溶性物质因细胞中含蛋白质可吸收水分,故也可透入。角质层细胞的内部切面也为镶嵌型,有脂质20%~25%,蛋白质75%~80%,所以水溶性物质可通过蛋白质透入,有机溶剂则通过脂质而透入。

②透入物的分子量:分子量与通透常数之间尚无单相关。分子量小的氨气极易透入皮肤,分子量大的物质,如汞软膏、葡聚糖分子(分子量为15300)也都可透入皮肤。而有些小分子物质则不易透入皮肤。这种情况可能和分子的结构、形状、溶解度等有关系。

③浓度:气体及大多数物质浓度愈大,透入率愈大;但也有少数物质浓度高,对角蛋白有凝固作用,反而影响了皮肤的通透性,导致吸收不良。如苯酚,低浓度时,皮肤吸收良好;高浓度时,不但吸收不好,还会造成皮肤损伤。

④电离子透入:一般经皮肤附属器官透入,但有人用放射性核素钍标记的氯化钍电离子透入后,其经皮透入量显著增加。

⑤赋形剂:赋形剂可能促进物质经皮肤附属器官吸收,但其作用不大,可以忽视。物质能否吸收主要看它本身性质,赋形剂不能将本身不能吸收的物质带过屏障带。但有人认为赋形剂也很重要。同样浓度的HgCl2结晶和HgCl2水溶液放在豚鼠皮肤上,作用一周后前者死亡为0/20,而后者死亡为9/20。有人发现,酚在水性赋形剂中比在花生油或聚乙二醇中更易通透。近几年发现二甲基亚砜及其所溶解的物质能很快透入皮肤,其作用机制尚未完全弄清,可能是分配系数有变化之故。

(1)水分:放在37℃水中的离体角质层,吸收的水分可高达60%,但完整的皮肤只吸收很少量的水分。水分主要是透过角质细胞的胞膜进入体内,25℃时其通透常数为每小时0.5x10-3cm2。

(2)电解质:过去认为阴离子除I-、Cl-外,一般不能经皮吸收,阳离子中非生理性的Li+、Sr2+和 Ba2+不能渗透,生理性的Na+和C2+也不能渗透。然而,放射性离子实验表明,Na+、K+、Br+可很快透过皮肤,131I、89Sr和放射性钙在鼠皮肤上均可吸收。

(3)脂溶性物质:皮肤可大量吸收脂溶性物质,如维生素A、维生素D及维生素K容易经毛囊和皮脂腺透入。激素中的脂溶性激素,如雌激素、睾酮、孕酮、脱氧皮质类固醇等也透入良好。凡在脂及水中都能溶解的物质吸收最好,大多数物质其吸收速度可与消化道黏膜的吸收和注射后的吸收相似。而单纯水溶性物质,如维生素 B、维生素 C、蔗糖、乳糖及葡萄糖等都不被吸收。

(4)酚类物质: 一般酚类物质可由皮肤透入。

①苯酚:高浓度(大于5%~10%)时可使皮肤蛋白质凝固,低浓度时可很快吸收,皮肤擦伤时比正常皮肤吸收增加50%,烫伤时增加130%。婴儿用含酚的卡氏搽剂可引起急性溶血性贫血和正铁血红蛋白血症。

②水杨酸:非离子化的水杨酸为脂溶性,离子化的水杨酸为非脂溶性。用5%的水杨酸和水杨酸钠的霜剂在正常皮肤上贴布24h,测其尿中排泄量,可见脂溶性水杨酸霜明显吸收而水溶性的水杨酸钠则全不吸收。有报道银屑病患者用3%~6%水杨酸外搽,每日4~6次,临床可出现恶心、耳鸣、呼吸困难和幻觉。儿童大面积用药时更易中毒,一般用药面积不宜超过体表面积的25%。其他脂溶性的酚衍生物如间苯二酚、氢醌、焦性没食子酸,不管何种赋形剂均可渗透皮肤。

(5)激素:睾酮、孕酮、脱氧皮质类固醇等容易迅速地被皮肤吸收。

可的松不被皮肤吸收,氢化可的松可被皮肤吸收,婴幼儿外用氢化可的松可能会导致生长受阻滞。倍他米松外用效果比氢化可的松强10倍。氟轻松外用效果最好,皮肤吸收也最好。糖皮质激素外用时,儿童比成人更易吸收,所以在治疗婴儿湿疹时不宜久用,须注意经皮吸收后可引起系统反应。水溶性激素的经皮吸收尚无一定结论。

(6)有机盐基类:皮肤对这类物质吸收情况各有不同,其中有植物碱、合成杀虫剂、抗组胺剂、镇静剂、防腐剂、收敛剂等,如果它们的盐基是脂溶性的游离盐基,则皮肤吸收良好;如果是水溶性的,则皮肤吸收不好。如尼古丁是脂溶性有机盐类物质,皮肤吸收良好。

(7)重金属及其盐类:重金属的脂溶性盐类可经皮吸收,如氯化汞可通过正常皮肤,但浓度超过0.5%可凝固蛋白质,妨碍其通过。金属汞、甘汞、黄色氧化汞主要经毛囊和皮脂腺而透入,表皮本身不能透过。氯化氨基汞本身不溶于水、脂质及有机溶剂,故极少吸收。临床上之所以能吸收是因为经角质层和汗液的酸化,使汞离子分解游离之故。

铅、锡、铜、砷、锑、汞与皮肤、皮脂中脂肪酸结合成复合物的倾向,使本来的非脂溶性变为脂溶性,从而使皮肤易于吸收。

(8) 气体:皮肤吸收气体的数量很少,全身皮肤吸氧量约为肺的1/160。一氧化碳不被吸收,二氧化碳则内外相通,由溶度高的一侧向低的一侧弥散或透入。此外氦气、氮气、氨气、硝基苯及特殊的芳香族油类蒸气等也可以透人皮肤。